Sans ses géants du numérique, l’économie américaine ressemblerait davantage à un moteur qui tousse qu’à une machine de guerre.

Une économie dopée aux Big Tech

Depuis les années 2010, les GAFAM d’abord et les « Magnificent Seven » ensuite, ont porté à bout de bras la croissance américaine. Leur poids est tel que si l’on effaçait leur contribution du S&P 500, l’indice stagnerait littéralement depuis 2020. Sans elles, les marchés auraient patiné, les portefeuilles d’investissement auraient fait du surplace, et la confiance des investisseurs serait en berne.

Ces firmes injectent des montagnes d’argent dans l’économie. Microsoft, à elle seule, prévoit 65 milliards de dollars d’investissements en 2025 – des montants à faire pâlir plus d’un État. Et au-delà des chiffres, elles impulsent une dynamique : elles créent de l’emploi, attirent les talents, font prospérer des milliers de prestataires, start-ups, freelances et sous-traitants dans leur sillage. Meta, par exemple, propose aujourd’hui aux ingénieurs en IA des conditions salariales astronomiques.

Sans elles, ce serait la douche froide pour l’emploi qualifié, notamment dans les bastions technologiques que sont la Californie, le Texas ou l’État de Washington. Ce serait moins d’emplois, moins de consommation, et donc, au bout de la chaîne, une croissance en berne. Et pour les finances publiques, même constat : les recettes fiscales générées par ces mastodontes sont colossales. Microsoft prévoit un bénéfice net de USD 100 Mds en 2025. Sans cette manne, le déficit américain se creuserait plus encore et les marges de manœuvre budgétaires s’effondreraient davantage.

Sans la tech, plus de rêve américain ?

Ce n’est pas seulement une question de PIB ou de Nasdaq. C’est aussi une question de positionnement mondial. Si les États-Unis gardent une longueur d’avance en intelligence artificielle, en cybersécurité, en cloud ou en semi-conducteurs, c’est bien grâce à leurs champions technologiques. Face à une Chine qui avance ses pions, ces entreprises sont devenues des armes géopolitiques.

Leur impact déborde largement le secteur numérique : elles boostent la productivité dans la santé, la finance, l’éducation, les transports et leurs innovations alimentent aussi la puissance militaire américaine. Les semi-conducteurs, par exemple, sont devenus un atout décisif dans les conflits modernes – on l’a vu en Ukraine, on le voit au Moyen-Orient.

Mais toute médaille a son revers, l’émergence fulgurante de l’économie digitale aux États-Unis a contribué à creuser les inégalités sociales et économiques dans un pays déjà fracturé. Tandis qu’une minorité très qualifiée profite d’emplois hautement rémunérés dans la tech, une grande partie de la population se retrouve exclue de cette nouvelle prospérité, confrontée à la précarisation de l’emploi et à la disparition de certains métiers traditionnels.

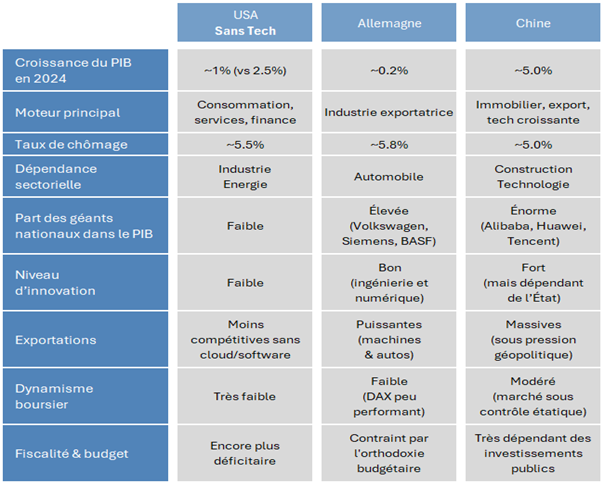

Une situation bien différente face à la Chine ou l’Allemagne

Conclusion brutale mais lucide

Sans l’essor fulgurant de ses entreprises technologiques durant la dernière décennie, l’économie américaine ne serait certainement que l’ombre d’elle-même. Elle serait probablement en stagnation – voire en faible récession – pour cette année 2025, avec des marchés actions sans direction, des recettes fiscales en berne, un emploi plus fragile, et surtout, une influence internationale encore plus déclinante aujourd’hui. A bien des égards, la situation actuelle de bon nombre d’états européens… La fracture de la société américaine connaitrait alors un autre sort avec une population largement frustrée d’une gloire récente déjà disparue et un pouvoir d’achat fortement réduit. C’est ce que vivent globalement les laissés pour compte de la technologie aux Etats-Unis, et créé cette fragmentation de la population que tout oppose, pas uniquement le pouvoir d’achat, mais aussi les perspectives et l’adaptation.

Mais les Etats-Unis possèdent bien cette avance technologique qui leur permet aujourd’hui de rester la 1ère économie mondiale, de mettre une pression gigantesque à ses « partenaires » commerciaux et de signer des accords économiques clairement défavorables à ces derniers. La signature des accords douaniers entre les USA et l’UE en est la triste représentation pour nous, avec les répercussions négatives attendues sur nos entreprises.